和摄影无关的那些事: 2000

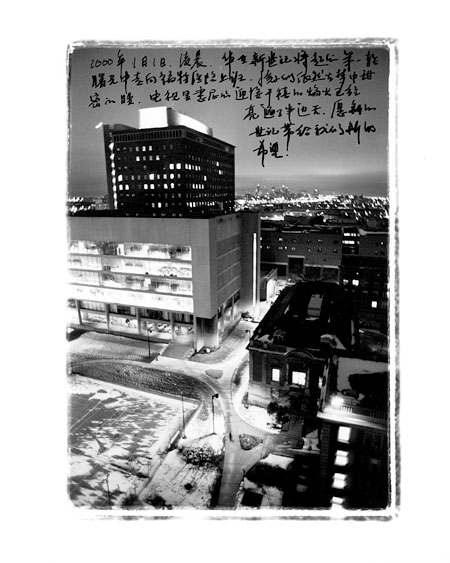

千禧年已经是很久很久前的事情了。那时候我媳妇在底特律做住院医师,每天早出晚归。千禧年那天,她值班,我带了孩子们飞去底特律陪她。2000年1月1日凌晨,天没亮时她从宿舍去上班。我到阳台上看她走过黑夜里的街道去对面的医院时,拍下了这张照片。

大楼是亨利-福特医院的主楼。前面灯火通明的是科研大楼,我的博士生涯就是在那儿的三楼度过。我1993年离开底特律,最后一次回去已经是8年前的事情了。那时候,当年的师弟们依然在同样的办公室里做着同样的事情。 读博士时,我年纪最小,但入门最早,几个师弟都比我大很多,八年前见到时,他们都已经有了白发。前几天,打开那医院的网站看,他们仍然在那里,也还在做同样的事情。算算年龄,最大的该近退休了。

媳妇在2001年回到丹佛。让我放大了这张照片,一直挂在诊室的墙上。

史蒂夫是我一起工作过的一个儿科专家的病人。他自幼失明,很小时候又失去了听力。靠一条忠实的导盲犬陪着,独立生活。他摸着盲文读完了硕士学位,开一个小小的理疗和推拿诊所。同事是研究中耳神经植入性听力修复的。史蒂夫的听力纤维受损,普通的助听器对他没有作用,同事给他装了一个外接麦克风,将麦克风的电信号按照不同频率分开后,直接刺激中耳后的对应听力神经。这让斯蒂芬终于能听见分辨率不是很高的声音,但可以进行基本正常的对话。

史蒂夫来复诊的时候,我们聊天时,我告诉他我有一条胳膊受伤 (大概是相机包压迫神经的原因),抬手举不过肩高。斯蒂芬用手在我背后摸索:是这儿么,是这儿么。当我肯定回答的时候,他说,你抬手试试看。我发现,那条胳膊运动自如,完全好了。

2000年, 是我摄影上的一个里程碑。那年,一直喜欢新技术的我买了我的第一台数码相机,CASIO QV100。当时的购入价格是650美元。 那台相机的最高分辨率是640X480 像素,用4节5号电池,拍不到50张电池就耗尽。在今天看,那是一台简陋到可笑的相机,图像质量无法和哪怕是最烂的胶片相机比较。但每次按下快门,当场就能看见成像结果。这是一个革命性的概念,摄影在那瞬间有了完全不同的意义和方法。我那时已经能很熟练地使用PS和胶片扫描仪,但立刻完成的数码图像,一个多让人感到刺激的过程。我用那台相机拍过很多照片,大多数都在后来被没有意识到时间不会重复的我给删除。最近的日子,是那时候用这个相机拍的一个系列,心里空得难受时用来填充时间。

我很少卖跟我走过旅程的相机,她们不是退休在我的收藏柜里,就是送给了朋友。那台CASIO似乎从来没有离开过科罗拉多,后来被我卖掉了,卖了250美元。也许现在那机器已经成了一个博物馆的收藏对象,不知道。

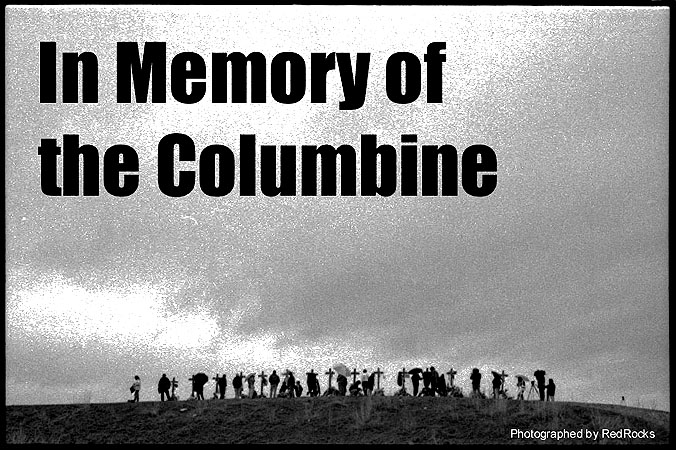

哥伦拜(Columbine)高中枪击血案发生在1999年的4月20日。案发地点离开我住的地方开车只有10来分钟。两个高中生因为家庭,朋友,社会环境的重重影响和压力,周密计划后向同学和老师们发起攻击,在打死13人后开枪自杀,创下了迄今为止的美国中学凶杀之最。血案发生后,全美一片悲伤,孩子们的崩溃,让大家对未来的信心随之蒙上一层厚厚的阴影。

虽然住得很近,但我一直没有勇气去现场。事发后2周我才去了那所中学。那时,各种纪念活动已经开始。最惹人注目的是学校附近的一个小山包上,竖立起15座木头的十字架。这是一个芝加哥木匠在自己的作坊里完成后千里迢迢运来的。其中有两座是为了那两个开枪杀人的孩子,上面蒙着黑布。很多人在十字架上写下自己的感想,现场到处是鲜花。

我拍了照片,收在抽屉里,一年后才有勇气贴了出来。枪击案在美国中学管理上有着重大影响,至今,校园里都有带枪的保安和警察全时值班巡逻,很多学校更在大门安装有金属探测器。那些个孩子如果活到今天,都该近30岁,有自己的孩子的成年人了。

阿姆斯特丹的脱衣酒吧传统不让拍照,保镖抓着拍照客,会连人带相机扔进门外的运河。(据说现在文明些,只扔相机)。我还是拍了,用我的XA,借了室内跳舞用的闪灯慢门偷着拍。兴奋之余忘记及时把胶片拿出来,结果在当夜去以色列的路上,被安检打开了相机后盖,损失了大部分的内容。

那时候拍片子几乎没有底线。越是不让拍的,就越是要拍。拍照不是为了要表达什么,就是为了要拍,拍别人不容易拍到的才觉得NB。现在懂了,有相机在手,不意味着必须要拍照。对一个摄影师言,让自己不按下快门,有时候比按快门要难得多。

2000年的夏天,一冲动,去了以色列。从本高丽机场出来,和一车黑帽子的犹太人一起坐面包车去了耶路撒冷,在那儿读过了终身难忘的几周。

那几周在以色列和约旦发生的故事,在之后的很多年用各种形式和版本在许多媒体上唠叨过。但对我而言,最重要的一次是在2000年10月。江湖色有个叫朱拉的热心兄弟 (那个时代江湖色的朋友里,我依然保持联系的人所剩无几,他是之一)推荐,我的以色列图文在一本叫《海外广角》的杂志上刊登了出来。那是我第一次发表科研论文之外的东西,或者是第一次真正对自己的产出感到由衷的自豪。

《海外广角》的主编叫李铁。在那文章发表后,一次路过北京,去四合院里的编辑部见过他,很文质彬彬的一个人。那杂志办了两年就倒闭了,估计现在很少会有人记得它曾存在。但我记得,9年前,那本印刷得花花绿绿的杂志里,有过薄薄的四页关于以色列的图文。江湖色,朱拉,和《海外广角》它打开了我的潘多拉之盒,从那时起,我正式走进了中国媒体之门,一直走着写着到了今天,也算是这个行当里的一个老东西了。

很多人问过我的网名RedRocks (红石)的来历。

RedRocks是我家附近的一个露天剧场。从某种意义上,这里是流行歌手的一处圣地。从甲壳虫到U2都曾在这里登台高歌,U2的出名更是和这个三面自然悬崖环绕的绝佳环境密不可分。有说是,没有在红石剧场演唱过的摇滚乐队算不上真正的出道。我在互联网开放的初期就占住了www.redrocks.net 的域名。剧场的管理到很晚才意识到网络的重要,等想起来时, 和红石有关的一级域名都已经被瓜分完毕,出价收购,再没人肯卖。

但这剧场只在夏天才举办有限的几个系列音乐会,大部分的时候,这里是一个开放公园,人们来这里散步,爬台阶锻炼身体,对着东方日出祈祷。。 当然,也可以带着自己的乐曲在台上开一场免费音乐会。

冬日白天,这里通常很安静,和去清溪一样,我喜欢在有太阳的日子来这里坐会儿。 拍着张照片的时候是个傍晚,剧场里空无一人,我正安静坐着,台上出现了两个人。他拎着吉他。她在他边上坐下。他开始唱歌给她听,猫王的那首:You are always on my mind. 我拍了他,没拍下她,因为没想到会听到之后的故事。

他是个职业歌手,唱了一辈子,没有机会在这里举行过一次商演。结婚纪念日,两人从南达科打州来这里,他为她举行了一次个人音乐会。

93号公路走向平行落基山脉,在家附近就蜿蜒在山脚之下。刚搬来科罗拉多时,这段公路是一条双行的乡间公路,路面质量很差。路边有一废弃的矿,当年运输矿石的木架依然东倒西歪地站在那儿。把车停在路边就能走到木架附近。 周边没有任何人家。

那时候刚开始玩暗房不久,拍了这张照片放大了挂在餐厅里。最近发现照片内框泛黄,开始还以为是定影不够的原因,仔细琢磨了才发现是加衬的白框纸板质量太差,导致了照片的变质。照片毁了,底片还在,想要的话还可以重新放大。日前路过那地方,发现93号公路两侧新建的小区如云一般铺满了整个山坡,公路也变成宽敞多车道大路。那木架还在,只是道路的位置平移动百来米。路边有分隔的铁丝网,我无法再走近那架子了。

- 标题

- 作者

- 时间

- 长度

- 点击

- 评价

-

- 和摄影无关的那些事: 2000

- RedRocks

- 2009-12-23 00:19

- 5917

- 1648

- 0/0

-

石GG你的朱兄弟失踪到哪里去了亚

石GG你的朱兄弟失踪到哪里去了亚

- 好歹乌龙茶

- 2009-12-24 22:49

- 52

- 421

- 0/0

-

好好玩这把。。

好好玩这把。。

- RedRocks

- 2009-12-25 04:39

- 35

- 483

- 0/0

-

往前走时

往前走时

- 懒虫shen

- 2009-12-23 20:59

- 62

- 399

- 0/0

-

看看你看看我。。。

看看你看看我。。。

- 何者

- 2009-12-23 12:15

- 47

- 496

- 0/0

-

那些做过的梦唱过的歌爱过的人

那些做过的梦唱过的歌爱过的人

- grass

- 2009-12-23 10:19

- 357

- 560

- 0/0

-

石头哥

石头哥

- 蒙丢

- 2009-12-23 09:39

- 26

- 414

- 0/0

-

回复:和摄影无关的那些事: 2000

回复:和摄影无关的那些事: 2000

- hxg488350

- 2009-12-23 08:10

- 20

- 407

- 0/0

-

拜读! 感慨! 受益!........

拜读! 感慨! 受益!........

- 天籁美声

- 2009-12-23 01:56

- 221

- 482

- 0/0

-

千万别相信你自己的眼

千万别相信你自己的眼

- RedRocks

- 2009-12-23 02:08

- 49

- 560

- 0/0

-

回复:千万别相信你自己的眼

回复:千万别相信你自己的眼

- 天籁美声

- 2009-12-23 03:04

- 52

- 432

- 0/0